目次

- 1.労災とは?

- 2.アルバイトも労災保険は適用される!条件は労働者であること

- 3.事業所が労災保険に加入しているかを確認する方法

- 4.アルバイトに労災保険が適用されるケース

- 5.アルバイトに労災保険が適用されないケース

- 6.労災保険の補償内容は? 給付金はいくらもらえるの?

- 7.アルバイトが労災保険の補償を受けるために必要な手続き|申請方法

- 8.アルバイトの労災についてよくある質問

- Q.労災保険は学生でも適用される?

- Q.短期バイトの事業者が労災保険に未加入。どうしたらいい?

- Q.アルバイトを2つ掛け持ちしているが、どちらのバイト先に申請するべき?

- Q.アルバイト中に骨折。いつのタイミングで手続きを行えばいい?

- Q.労災保険を申請したらバイト先に嫌な顔をされそうで不安。申請しても大丈夫?

- 9.まとめ

アルバイトの通勤や働いている最中にけがをしたり、バイトが原因で病気になった場合、労災保険を利用して補償を受けられることを知っていますか? 労災保険は、正社員だけでなくアルバイトやパートタイムの労働者にも適用されます。この記事では、アルバイトが労災保険を使えるケースや、補償内容、万が一けがや病気に見舞われたときの手続き方法などについて詳しく解説します。

1.労災とは?

「労災」とは、「労働災害」や「労災保険」を指す言葉です。労働が原因でけがや病気をすることを「労働災害」、労働者が補償を受けられる仕組みを「労災保険」と呼びます。

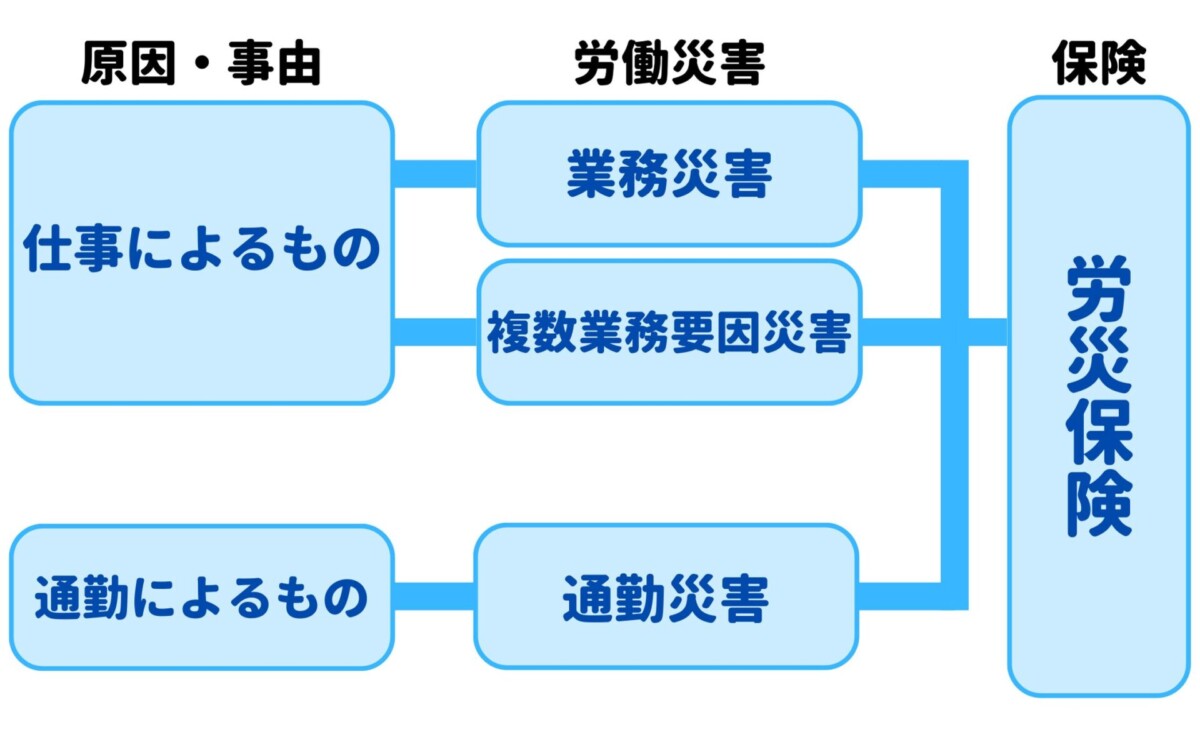

労働災害は原因や災害分類によって、いくつかの種類に分けられます。労働災害の分類や各災害の特徴、労災保険について、以下で詳しく解説します。

労働災害

労働災害とは、業務に関連する出来事が原因で、労働者がけがをしたり病気になったりすることを指します。主に「仕事によるもの」「通勤によるもの」の2つの原因に大別でき、それによって更に「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」の3つの災害に分類できます。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務上の事故によって、負傷、疾病、障害を負う、あるいは死亡することです。アルバイトの勤務中にけがをした場合は、この業務災害になります。職場の施設や設備の管理状況が悪いために発生したものも、特段の事情がない限りは業務災害と認められます。

複数業務要因災害

複数業務要因災害とは、1人の労働者が2つ以上の事業者に従事している場合に、それらの労働負荷やストレスなどが原因で、傷病を引き起こすような災害を指します。つまり、掛け持ちしているアルバイト先の両方が災害に関わっていることになります。

対象となる傷病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。ただし、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしていても、一つのバイト先における負荷によって発生した傷病については、業務災害として認定されます。

通勤災害

通勤災害は、労働者が通勤中に事故に遭った場合に認められる労働災害の一種です。具体的には、アルバイトの行き帰りや、何らかの用事で勤務先が指定する場所への移動中に発生した災害などが対象となります。

ただし、通勤ルートを大きく外れたり、私的な用事で立ち寄ったりした場合は対象外になることがあるので、注意が必要です。

労災保険

労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称で、仕事や通勤が原因でけがや病気、事故などの災害にあった場合、労働者やその家族を支援する保険制度です。医療費や休業中の生活費補償などが給付され、働く人の安全と生活を守る公的な仕組みの一つとなっています。

参考元:労災保険給付の概要|厚生労働省

2.アルバイトも労災保険は適用される!条件は労働者であること

アルバイトやパートタイムで働いている場合でも、労災保険が適用されます。

労災保険は、常勤やパート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働基準法に基づく「労働者」であれば全員が対象となる制度です。「労働者」とは、職業に関わらず、会社やお店と雇用契約を結び、働いて賃金をもらっている人のことです。一つの職場で長期的にバイトしている人はもちろん、短期バイトや単発バイトなど、就業期間が短くても、雇用契約を結んでいれば対象となります。

一方で、「個人事業主」や「フリーランス」など、雇用契約がない場合は基本的に労災保険の適用外となります。なお、アルバイト先の会社など事業所を管轄する労働基準監督署に申請をしても、労働災害として認められなければ適用されません。

参考元:労働保険とは|厚生労働省

3.事業所が労災保険に加入しているかを確認する方法

労災保険が適用されるためには、事業所が労災保険に加入していることが必要です。労災保険は法律で加入が義務付けられているため、ほとんどの事業所が適用対象となります。なお、事業者の中には労災保険に加入していないケースもありますが、万が一未加入の場合でも労災が発生した場合は、労働基準監督署に申請をすることによって補償されます。

事業所が労災保険に加入しているかを確認する方法は、大きく分けて以下の4つです。

雇用契約書や労働条件通知書を確認する

労災保険に関する記載は、「雇用契約書」や「労働条件通知書」に記載されていることが多いです。これらの書類に「労災保険適用事業所」「労働者災害補償保険加入済み」などと記載されていれば、事業所は労災保険に加入しています。

雇用契約書

雇用主と労働者の間で労働条件に合意したことを示す書類。法的にこの書類の作成義務はないため、バイト先によっては書類作成せずに、口頭での説明のみの場合もあります。

労働条件通知書

労働契約の期間や労働時間などの労働条件について記載された書類。労働条件通知書は、法的に作成が義務付けられているため、必ず受け取る書類です。

一般的に、これらの書類をバイト先からもらうタイミングは、雇用契約を結ぶ内定日や入社日です。

社員や採用担当者に確認する

社員や採用担当者に「労災保険の適用を受けられますか?」「労災保険に加入していますか?」などと労災保険の加入状況を直接尋ねるのも方法の一つです。

労働保険適用事業場検索を利用する

厚生労働省のWebサイトに掲載されている「労働保険適用事業場検索」を利用することで、適用されているかを確認できます。事業主名やその所在地などを検索画面で入力するだけで、簡単に確認できます。

労働基準監督署の相談窓口で確認する

労働災害を管轄する労働基準監督署に問い合わせる方法もあります。窓口で事業所名を伝えると、所属する事業所の労災保険加入の有無を確認してくれます。

4.アルバイトに労災保険が適用されるケース

では、アルバイトに労災保険が適用されるケースとは、具体的にどのようなものでしょうか。「業務災害」「複数業務要因災害」「通勤災害」のそれぞれについて、アルバイトに労災保険が適用されるケースをご紹介します。

業務災害の例1:倉庫内での仕分け作業中にけがをした

倉庫内での仕分け作業中に、床に置いてあった荷物につまずいてけがをし、治療が必要になった場合は、業務災害が認められるでしょう。

業務災害の例2:棚卸作業の時に脚立から落下してけがをした

店舗の棚卸のために脚立を使って作業していたところ、脚立から転落。それによりけがをし、病院で治療を行った場合は業務災害が認められます。

複数業務要因災害の例1:工場内のライン作業とコンビニバイトで長時間、時間外労働をしていた

工場内のライン作業のアルバイトとコンビニのアルバイトを掛け持ちしている人が、以下のような状況に晒された結果、統合失調症になった場合は、複数業務要因災害として労働災害が認定される可能性があります。

- 工場のバイトで、長時間労働のためミスが多く発生し、上司から叱責された。

- コンビニバイトで、店長から頻繁にパワハラを受けていた。

- 2つのバイト先での合計残業時間が月110時間以上、月間の労働時間が300時間以上だった。

複数業務要因災害の例2:掛け持ちバイト先で過度なストレスを負いながら責任の重い役割を担っていた

ファミリーレストランのアルバイトとラーメンチェーン店のアルバイトを掛け持ちしている人が、以下のような状況に晒された結果、過度なストレスと責任の重さによって心筋梗塞を発症。この場合は、複数業務要因災害が認定される可能性があります。

- ファミリーレストランのアルバイトリーダーとして、欠勤したアルバイトの穴埋めをするため残業を頻繁に行っていた。

- ラーメンチェーン店では店長不在のことが多かった。

- 2つのバイト先での合計残業時間が、月120時間以上だった。

通勤災害の例1:自転車で通勤途中に、転倒して骨折

自宅からアルバイト先へ自転車で通勤する途中に、人を避けようとして転倒し骨折などのけがをした場合、通勤災害として労災保険が適用される可能性が高いでしょう。

通勤災害の例2:通勤経路の駅で、階段から足を踏み外して転倒

通勤経路で、ある駅の階段から足を踏み外して転倒し、頭を強く打った。これによって後遺症が残った場合は、通勤災害として認められる可能性が高いでしょう。

いずれの場合も、労災保険が適用されれば、治療費や入院費などの療養費用が支払われます。また、労働災害によって仕事ができない場合や、1年6カ月経過しても完治しない場合、介護が必要になった場合、転落が原因で死亡した場合なども、条件を満たせば給付金が支払われます。

5.アルバイトに労災保険が適用されないケース

反対に、アルバイトに労災保険が適用されないケースも、具体的に見ていきましょう。

業務災害の例:アルバイトの休憩時間に外出先でけがをした

昼休みに昼食を食べるために外出してけがをした場合は、業務とは関係のない私的行為であり、バイト先の職場や業務が原因で起きたけがではないため、業務災害と認められない可能性が高いでしょう。

また、休憩時間に有志でソフトボールを行い、けがをした場合も、労働とは関係のない私的な行為として、業務災害と認められない可能性が高くなります。

ただし、社内設備の不備が原因で生じた事故や、社員食堂へ移動中に階段が滑りやすく転んだ場合などは、休憩時間であっても業務災害として認められる可能性があります。

複数業務要因災害の例:労働時間が短く、あまり負荷のかからない作業だった

アルバイトを掛け持ちしている場合でも、いずれの仕事も軽度な作業で、労働時間も短い場合は、複数業務要因災害に該当しないでしょう。また、掛け持ちバイトと発症した健康障害との因果関係が認められない場合や、生活習慣病など業務に関係のない私生活での病気も、複数業務要因災害として認められません。

通勤災害の例:仕事帰りに友人と飲みに行き、酔ってけがをした

仕事帰りに友人と飲みに行き、酔って転倒し、けがをした場合は、通勤災害として認められません。飲み会に限らず、バイト先と自宅間の直行の通勤経路から逸れて、私的な用事を行う場合は、原則として通勤災害には認定されないためです。

ただし、参加した飲み会がバイト先の公式行事として行われた場合、会社に関連するものと認定され、通勤災害として労災保険が適用される可能性があります。

6.労災保険の補償内容は? 給付金はいくらもらえるの?

では、労災保険が適用された場合、どのような補償が受けられるのでしょうか。労災保険の補償内容やその金額について、確認しておきましょう。

療養(補償)給付

けがや病気により療養を必要とする場合に費用が補償されます。申請が認められれば、治療費や入院の費用、看護料、移送費など、療養のために必要なものはすべて労災保険で負担されるため、自己負担はありません。

休業(補償)給付

けがや病気で働けなくなり、賃金を受け取れない場合、休業4日目以降からお金が支給されます。受け取れる金額は休業1日につき「給付基礎日額」の80%で、その内訳は60%が休業(補償)給付、20%が特別支給金です。

「給付基礎日額」は、原則として労働災害の発生日から過去3カ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割った額となります。

給付基礎日額は、27万円÷90日=3,000円

給付基礎日額の80%の金額は、3,000円×80%=2,400円

となり、休業日1日につき、2,400円が支給されます。

傷病(補償)年金

けがや病気の療養を始めてから1年6カ月経過しても治らず、症状が重い場合に支給される年金です。けがや病気の程度で「傷病等級」が分類され、第1級(最も重症)から第3級に該当するとき、給付基礎日額の245〜313日分の年金が支給されます。

障害(補償)給付

けがや病気が治癒した後も身体に障害が残った方を対象に、障害等級の第1級から第14級に応じた「障害補償年金」または「障害補償一時金」が支給されます。

第1級から第7級の場合は、給付基礎日額の131〜313日分の「障害補償年金」が、第8級から第14級の場合は、給付基礎日額の56〜503日分の「障害補償一時金」が支給されます。

参考元:障害等級表|厚生労働省

遺族(補償)給付

労働災害により労働者が死亡した場合、遺族に遺族年金または一時金が支給されます。対象となるのは、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族です。支給金額は給付基礎日額の143〜245日分で、遺族の人数や関係性によって決定されます。

葬祭料(埋葬料)

労働災害によって労働者が死亡し、葬儀を行う場合に支給されます。支給される金額は、「315,000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のいずれか高いほうです。

315,000円+給付基礎日額の30日分は、315,000円+(3,000円×30日)=405,000円

給付基礎日額の60日分は、3,000円×60日=180,000円

よって、金額が高いほうの405,000円が支給されます。

介護(補償)給付

労働災害による病気や後遺症が原因で、介護が必要になった場合に支給される給付です。傷病補償または障害補償を受給し、かつ、現在も介護を受けている場合に月単位で支給されます。金額は40,600〜177,950円で、介護の頻度と介護費用の支出額によって変動します。

二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果、「肥満」「血圧」「血糖」「血中脂質」の4項目すべてに異常が見られた場合、再健診を受けられる制度です。ただし、すでに脳や心臓の疾患がある方は対象外となります。

7.アルバイトが労災保険の補償を受けるために必要な手続き|申請方法

労災保険の補償を受けるためには、基本的にアルバイトをしている本人が手続きを行う必要があります。本人が手続きを行えない場合、その家族や、弁護士、社労士などの専門家が、代理申請することも可能です。また、バイト先の会社が代行してくれることもあり、会社に相談をしても良いでしょう。

①労働基準監督署に労災申請を行い、労災認定を受ける

労災保険の補償を受けるためにはまず、労働基準監督署に労災申請を行い、労災認定を受ける必要があります。一般的には勤務先の会社が労働基準監督署に労災申請をしてくれるため、アルバイト本人は、勤務先の社員や責任者に依頼するだけで済むケースも少なくありません。

ただし、労働者が労災認定を受けると、労災保険料が上がったり、労働基準監督署による調査が入ったりするケースもあり、勤務先が労災申請に協力的でないこともあります。その場合、アルバイト本人が勤務先に対して積極的に申請するように交渉する、もしくは、労働基準監督署の窓口で労災申請の手続きをする方法もあります。

②労災保険では不十分な場合、会社に損害賠償請求を検討する

業務災害が安全配慮義務違反に該当する場合、労災保険の申請とは別に、会社に対して損害賠償請求ができます。

例えば、工場で安全に対する指導や教育が行われずにけがをしたケースや、温度管理が適切になされていない劣悪な労働環境が原因で、熱中症になったケースなどが該当するでしょう。

そのほか、パワハラやセクハラなどにより精神疾患を患った場合も、会社に損害賠償を請求できる可能性があります。

8.アルバイトの労災についてよくある質問

アルバイトの労災や労災保険について、よくある質問にキャリアアドバイザーがお答えします。自身が労災認定を受けられるかどうか知りたい方はもちろん、今後、労災申請をすることになったときのためにも、確認しておきましょう。

Q.労災保険は学生でも適用される?

労災保険は、すべての労働者に対して適用される保険です。正社員やアルバイトなどの雇用形態の違いや年齢に関係なく適用されるため、アルバイトをしている学生も利用できます。

Q.短期バイトの事業者が労災保険に未加入。どうしたらいい?

労災保険は、すべての事業者に加入の義務が課せられています。アルバイト先の事業者が労災保険に加入していない場合も、労働者側に落ち度はなく、従来どおり労災保険を適用することができます。

そのため、短期バイトに限らず、単発バイトや長期バイトも含め、先の事業者が労災保険に加入していなくても、労災保険を利用することは可能です。万が一、会社側から労災保険への未加入を理由に申請を断られた場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。

Q.アルバイトを2つ掛け持ちしているが、どちらのバイト先に申請するべき?

バイトの掛け持ちによって、脳・心臓疾患や精神障害などの傷病を発症した場合は、原則としてアルバイト本人が、業務災害が発生したことを双方の会社に報告をし、労働基準監督署に相談するのがおすすめです。

なお、掛け持ちバイトで労働災害に見舞われた場合、過労やストレスが主な原因であることを明確にする必要があります。そのため、発症時期や症状、原因などが記載されている診断書を医師から発行してもらい、掛け持ちバイトの勤務時間や勤務状況を詳細に記録しておきましょう。それらの情報をもとに労災保険申請に必要な書類を作成し、労働基準監督署に提出してください。

Q.アルバイト中に骨折。いつのタイミングで手続きを行えばいい?

アルバイト中に骨折した場合、業務災害が発生したことを会社にすぐに報告しましょう。時間が経過してしまうと、業務との関連性などが証明できなくなることがあるため、骨折したタイミングで労災保険を申請してください。

なお、労災保険の申請期限は、労災保険の種類によって異なります。

- 療養(補償)給付……療養費を支払った日の翌日から2年

- 休業(補償)給付……休業した日の翌日から2年

- 障害(補償)給付……障害が固定した日の翌日から5年

- 介護(補償)給付……介護を受けた翌月の1日から2年

いずれにしても、業務災害が発生してからすぐに申請したほうが、受給漏れを防ぎやすくなります。

Q.労災保険を申請したらバイト先に嫌な顔をされそうで不安。申請しても大丈夫?

労災保険を申請することで、バイト先で嫌な顔をされたり働きづらくなったりしそうで不安になる気持ちも分かりますが、労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷をしたり病気になったりした場合に、本人や家族を守るための保険です。ご自身が行使できる当然の権利ですから、安心して申請してください。

なお、会社が支払っている労災保険料が上がることはあっても、補償などの金銭面で会社の負担はありません。

また、会社が従業員の労災保険の申請を妨げる行為は、労働安全衛生法で禁止されています。もしも会社に労災保険の申請を妨げられたら、労災保険の申請と合わせて労働基準監督署に相談してください。

9.まとめ

労災保険の申請で気を付けることは、業務災害や通勤災害の発生を会社に速やかに連絡したうえで、いつ、どこで、どのような状況でけがや病気になったのかについて、詳細に記録を残すことです。また、医師に業務と病気の関連性を証明してもらう必要があるため、診断書も忘れずに準備しましょう。

労災保険は、業務に関連するけがや病気から守るための従業員の権利であり、労働災害かどうかを決めるのは労働基準監督署です。会社に取り合ってもらえない場合や、労災保険に該当するのか分からない場合でも、一人で悩まずに労働基準監督署に相談してみてください。

監修者

有限会社キャリアドメイン 代表取締役

キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)

谷所 健一郎(やどころ けんいちろう)氏

https://www.careerdomain.net/